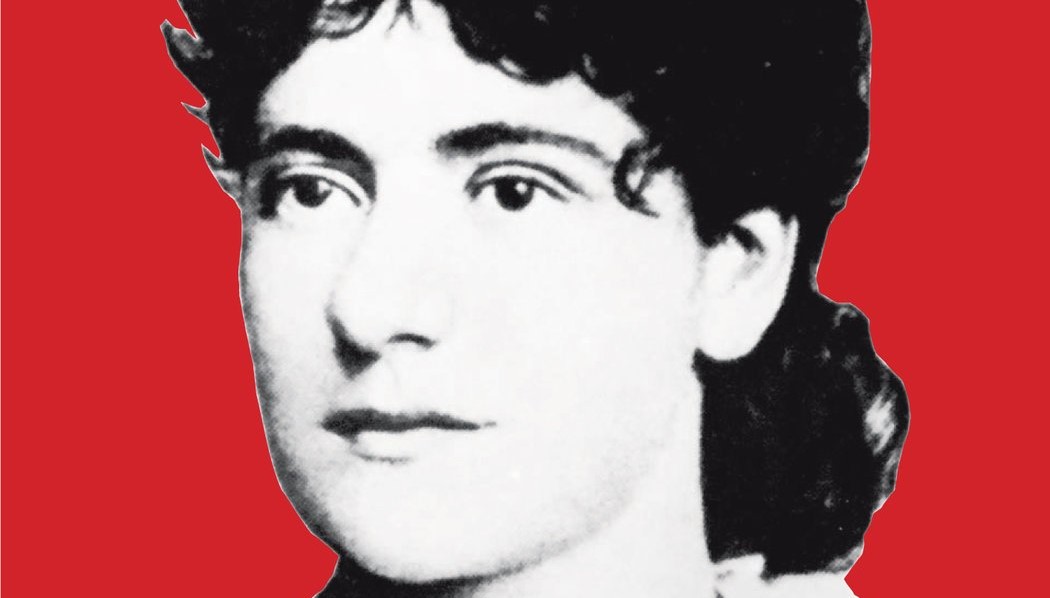

Eleanor, detta Tussy:

dirigente marxista e figlia di Marx

di Laura Sguazzabia

Capita spesso di sentir dire che la Storia è stata scritta dagli uomini e che le donne vi compaiono sempre con ruoli marginali non tanto perché sia mancato il loro contributo, ma per la volontà precisa di un sistema, quello «patriarcale», che le vuole solo e sempre ancelle. Come dire che c’è un disegno, maschilista, di affossare il contributo che le donne hanno spesso dato alla Storia umana. In che modo avviene questa marginalizzazione? E soprattutto ad opera di chi?

Per rispondere a queste domande è sufficiente guardarsi il film Miss Marx: nella pellicola del 2020 a firma della regista Susanna Nicchiarelli (anche autrice della sceneggiatura) si cerca di fare un ritratto di Eleanor Marx, ultimogenita di Karl, poggiando però lo sguardo secondo le parole della regista «sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali», sulla presunta contraddizione tra una vita pubblica di grande impegno e quella privata avvolta in un rapporto torbido e malato che avrebbe condotto Eleanor al suicidio.

E ciò che rimane alla fine della visione allo spettatore, è solo il tentativo di una donna di prendersi uno spazio nella storia, un tentativo che però si rivela vano, limitato dal suo essere donna. Il tutto raccontato da un’altra donna…

Allora ci sembra inevitabile ripubblicare un articolo già apparso sulle colonne della nostra rivista, Trotskismo oggi, con il quale vogliamo avanzare un’altra lettura di Eleanor Marx: quella di una donna militante e rivoluzionaria, che ha speso la propria vita per la costruzione di un’alternativa al capitalismo, un sistema che non consente alle donne, ieri come oggi, di essere protagoniste fino in fondo, che le pone di fronte a contraddizioni enormi e a scelte inimmaginabili. Il ritratto di Eleanor Marx fatto da un’altra donna, che nella vita di Tussy ha trovato fonte di ispirazione per la propria militanza rivoluzionaria, con l’umiltà di aver compreso tutto e nulla (L.S.).

Premessa

Eleanor Marx era solita dire di aver ereditato il naso del padre (alludendo alla loro somiglianza), ma non il suo genio. L’eccessiva modestia di questa affermazione è presto sconfessata dalle testimonianze di amici ed avversari politici, e soprattutto dalla stima politica che Engels le accordò alla morte del padre riconoscendola insieme a lui «esecutrice letteraria» degli scritti del «Moro» (soprannome di Karl Marx), e coinvolgendola nella discussione ed elaborazione di sue opere (in particolare L’origine della famiglia, della proprietà privata, dello Stato), così come emerge dai numerosi scritti a lei dedicati (1). Ultimogenita di casa Marx, Eleanor cresce in una famiglia in cui si parlano tedesco, inglese e francese correntemente. Riceve un’educazione borghese che le permetterà da adulta di insegnare presso scuole private o come istitutrice. Guadagna una certa fama come traduttrice, affrontando capolavori letterari come Madame Bovary di Flaubert e testi politici chiave, tra cui la Storia della Comune di Parigi di Prosper-Olivier Lissagaray. Svolge inoltre un ruolo inestimabile come interprete nei congressi della Seconda Internazionale e cura gran parte delle edizioni e traduzioni delle opere di suo padre, del quale ancora in vita è stata la fidata assistente.

È stata inoltre una giornalista e scrittrice politica prolifica. Era tuttavia persona non solo di parole ma anche di azione. Militante rivoluzionaria, agitatrice politica, sindacalista instancabile, ha proteso tutti i suoi sforzi per costruire il socialismo in Gran Bretagna e internazionalmente. All'inizio della sua vita chiese con coraggio: «Che cosa desideriamo noi socialisti?», poi trascorse tutta la vita alla ricerca di risposte a questa domanda. Eleanor ha sicuramente ereditato la scintilla paterna ed è intrisa della sua metodologia politica: non poteva essere diversamente dato che lei e il primo volume de Il capitale sono cresciuti insieme nel primo decennio della sua vita a tal punto da essere unanimemente definita dai suoi biografi «figlia del Capitale».

La prassi politica e sindacale

Prima della morte di Marx, Eleanor partecipa all’attività politica, potremmo dire, in una posizione un po’ defilata. Dai sedici anni circa svolge la funzione di segretaria e di assistente del padre: è perfettamente al corrente dell’acceso dibattito in corso all’interno del movimento socialista ed operaio, ma non ci sono tracce evidenti del suo impegno attivo, se non sulla cosiddetta «questione irlandese» alla quale si appassiona dall’età di 12 anni, anche per l’influenza delle sorelle Burns (2): Thomas Kelly e Timothy Deasey vengono arrestati per aver partecipato alla rivolta di marzo del 1867 contro il dominio britannico in Irlanda; vengono liberati dal furgone che li sta trasportando in prigione a Manchester e durante la liberazione un poliziotto viene ucciso accidentalmente; Kelly e Deasey fuggono e non sono più ripresi, ma inizia una caccia all'uomo che si conclude con l'arresto di oltre 30 irlandesi; tre di questi uomini vengono impiccati pubblicamente il 23 novembre – i Manchester martyrs. Questa esecuzione suscita in Eleanor un interesse acceso per la «questione irlandese», e da allora in poi si appassiona al destino della Fratellanza repubblicana irlandese, cominciando a leggere assiduamente l'Irishman (il giornale del movimento). Nel 1869 riesce a convincere i genitori e la sorella Jenny a partecipare ad una grande manifestazione a Hyde Park organizzata per richiedere l’amnistia nei confronti dei Feniani ancora prigionieri. Ancora nel 1881, all’epoca dell’approvazione degli Irish coercion acts (3), va a protestare di fronte alla stazione di polizia dov’era stato arrestato Michael Davitt (4). Nel 1884 Eleanor aderisce alla Sdf (Federazione socialdemocratica) di Henry Mayers Hyndman, un ricco finanziere, e più tardi lo stesso anno si lascia coinvolgere nella Women's trade union league, fondata 10 anni prima da Emma Paterson (5).

Il momento è favorevole: il movimento operaio inglese è in ripresa e tenderà ad aumentare sempre più fino agli anni 1888-1889 che rappresentano certamente il punto più alto di avanzamento e di conquiste. Due scelte che già mettono in luce gli assi centrali del suo futuro impegno, ed evidenziano l’idea che guida la sua opera: la costruzione di un ampio movimento operaio che inglobi la parte femminile del proletariato, e nel quale la teoria (che il Moro ed Engels avevano messo a punto con precisione) sarebbe stata assimilata dai lavoratori come risultato dell’esperienza sul campo. Se l’adesione alla causa femminista è determinata dalla riflessione della giovane Eleanor sulla condizione delle donne nell’Inghilterra vittoriana (a partire dalla propria situazione personale e da quella delle donne lavoratrici dell’East end londinese), e approvata dallo stesso Engels (che ha appena pubblicato l’opera L’origine della famiglia, della proprietà privata, dello Stato, lavoro che ha visto coinvolta anche Eleanor sia nella discussione che nella correzione delle bozze), la sua partecipazione al lavoro della Sdf è invece fonte di qualche perplessità da parte del suo mentore. Nel 1881 Hyndman ha dato vita alla Federazione democratica, un partito che ha la pretesa di rappresentare i lavoratori. Nel 1883 Hyndman, dopo aver letto il primo volume de Il capitale, si scopre improvvisamente marxista e modifica il partito adottando un programma di impostazione socialista, ribattezzandolo Federazione socialdemocratica. Le critiche aspre alla sua persona ed al programma del partito avanzate nel 1881 dallo stesso Marx non sono tuttavia cancellate completamente da questo «bagno» nel socialismo. Engels, nel 1884, al momento dell’adesione di Eleanor, è ancora molto cauto nella sua valutazione della Sdf: è preoccupato che molte delle persone che si rivolgono al marxismo siano di origine borghese. Secondo Engels, hanno bisogno di guardare verso l'esterno e di impiantarsi nella classe operaia, se non vogliono rimanere una setta.

L’esperienza politica di Eleanor nella Sdf è comunque di breve durata. Alla fine del 1884 insieme a William Morris, Belfort Bax, Edward Aveling ed un piccolo gruppo di dirigenti, lascia l'organizzazione guidata da Hyndman. La rottura avviene fondamentalmente per due motivi: problemi di personalità (in quanto Hyndman viene accusato di imporre un sistema dittatoriale) e disaccordi sorti sulla questione dell'internazionalismo (6). Il gruppo di fuoriusciti fonda la Lega socialista del lavoro nel 1885. Anche quest’ultima, tuttavia, si dimostra rapidamente uno strumento politico inadeguato per lo sviluppo pratico della scienza marxista. Viene ben presto enfatizzata una linea politica antiparlamentare: la Lega socialista è profondamente divisa tra coloro che sostengono l'azione politica parlamentare e i suoi oppositori – essi stessi divisi tra quelli come William Morris, che ritengono che le campagne parlamentari rappresentino inevitabili compromessi e corruzioni, e un'ala anarchica che si oppone a tutta la politica elettorale per principio. Eleanor ed Edward Aveling avanzano il principio di partecipazione alle campagne politiche, ma vengono isolati nel partito.

Nel III Congresso della Lega, tenutosi nel maggio 1887, prevalgono gli elementi anarchici che sostengono l'astensionismo parlamentare. Alla IV Conferenza annuale della Lega socialista del 1888, gli 80 membri della sezione di Bloomsbury, alla quale appartengono Eleanor ed Edward, vengono sospesi sulla base del fatto che il gruppo ha presentato candidati insieme alla Sdf, in contrasto con la politica del partito. La sezione di Bloomsbury lascia la Lega socialista e forma, seppur per breve tempo, la Società socialista di Bloomsbury. Mentre si dipanano queste vicende di scissioni e dissensi di partito, Eleanor non scompare dalla scena politica, ma, al contrario, riesce a stringere legami più profondi con il movimento operaio inglese e internazionale. Tra settembre e dicembre 1886, visita gli Stati Uniti, insieme ad Aveling e Liebknecht, invitati dal Partito socialista del lavoro, un gruppo fondato da ex militanti marxisti della Prima Internazionale in collaborazione con elementi lassalliani con base in Illinois. Nel novembre 1886 si tengono le elezioni, in virtù delle quali si forma il Partito laburista unito, un'organizzazione che ottiene importanti risultati elettorali. Forte di questa esperienza Eleanor torna in Inghilterra per servire pienamente nel movimento operaio anglosassone. Richiesta dai club radicali di composizione operaia dell’East end, Eleanor inizia un’opera di agitazione e di propaganda socialista e operaia attraverso «conferenze» (così erano chiamate le riunioni all’aperto) che avevano regolarità settimanale e che venivano spesso interrotte da cari- che violente della polizia.

Quando Eleanor parla a una folla di 7.000 persone a Dod Street, la polizia carica la folla e arresta molte persone. Eleanor viene convocata in tribunale come testimone, dove rifiuta di promettere di tenersi lontano dalle riunioni future. Viene picchiata dalla polizia nell'aula di tribunale e William Morris accorre in suo aiuto. Alla manifestazione successiva, c’è una folla di 60.000 persone e nessun arresto. Occorre precisare che a partire dal 1885 i club radicali si erano allontanati dal loro precedente programma democratico-borghese verso posizioni più classiste, che si combinavano con massicce mobilitazioni soggette ad una dura repressione da parte delle forze dell’ordine. Prima del 1880, il movimento operaio britannico era organizzato in sindacati artigiani, una «aristocrazia del lavoro» composta principalmente da lavoratori qualificati che ignorano ed escludono i lavoratori non qualificati.

Tuttavia, ci sono al tempo migliaia di lavoratori impiegati come manovali o semiqualificati, inclusi lavoratori portuali, marinai, lavoratori del gas, operai e operaie generici. Questi erano lo strato più oppresso del proletariato britannico, sia uomini che donne, mal pagato e con condizioni di lavoro terribili. Tra il 1880 e il 1885 iniziano a organizzare e intraprendere azioni di sciopero militante e conquistano alcune riforme. Tra le manifestazioni organizzate a partire dal 1885, è opportuno ricordare quella del 13 novembre 1887, che passerà alla storia come «Bloody Sunday», una giornata che unifica centinaia di migliaia di lavoratori, occupati e disoccupati, in Trafalgar Square. La Law and liberty league, organizzatrice di queste manifestazioni, sfida il divieto della polizia convocando una riunione di massa: polizia e soldati caricano la folla e uno spettatore, Alfred Linnell, viene travolto e calpestato dai poliziotti a cavallo; muore dopo lunga agonia in ospedale. Una processione di 120.000 persone segue la sua bara fino al cimitero di Tower Hamlets, nonostante i divieti di percorso e di assembramento imposti dalla polizia.

L'esperienza di Trafalgar square, alla quale hanno partecipato attivamente la Marx ed Aveling, spaventa alcuni dei grandi nomi che di norma prendono parte a queste manifestazioni, ma Eleanor rimane una leader dell'ala più militante del movimento: l’episodio costituisce infatti un indice dell'ascesa combattiva del movimento operaio, crescita che si era anche espressa sia nel XX Congresso nazionale dei sindacati (che aveva formulato interessanti risoluzioni di classe come la costituzione di un gruppo di lavoro indi- pendente, la nazionalizzazione della terra, il taglio della giornata lavorativa a 8 ore), sia nei rappresentanti dei lavoratori che in parlamento si dichiarano «marxisti» e chiedono la nazionalizzazione di tutti i mezzi di produzione. L'organizzazione e l'agitazione dei marxisti nei club radicali dell'East End determinano un corso di lotta di classe ascendente nell'Inghilterra dell'epoca, caratterizzato anche da una serie di scioperi combattivi.

Tra il 1888 e il 1889 ha luogo una serie di scioperi che infiammano la classe operaia britannica. Il primo, ormai storicamente riconosciuto come lo sciopero che ha portato il sindacalismo inglese ad un livello superiore, è lo sciopero delle donne alla fabbrica di fiammiferi Bryant & May a Bow, Londra. Il 2 luglio 1888 queste donne non qualificate, non organizzate, colpite dalla povertà, scioperano. Sono soggette a salari di miseria e a terribili condizioni di lavoro; molte soffrono di «mascella fangosa», una forma di cancro alle ossa, causata dai fumi letali di fosforo e dalla scarsa ventilazione. Quando un gruppo di donne rifiuta di firmare la dichiarazione scritta dal padrone nella quale si dice che le loro condizioni di lavoro sono adeguate, tre sono subito licenziate: la stragrande maggioranza delle la- voratrici va fuori dallo stabilimento ed aspetta alle porte che escano le lavoratrici dagli altri siti, alle quali raccontano cosa è successo e le persuadono a non tornare dopo la pausa pranzo. Più di 1.500 fiammiferaie iniziano uno sciopero a tempo indeterminato, organizzandosi con una linea di picchetti ed un comitato di sciopero. Dopo quattordici giorni, la direzione cede alle richieste. Le lavoratrici formano un sindacato, l'Unione delle donne fiammiferaie, che tiene la prima riunione il 27 luglio. Alla fine dell'anno, diventa l'Unione dei fiammiferai, aperta a uomini e donne. Eleanor non partecipa a questo sciopero che è opera di Annie Besant (7).

Tuttavia è facile capire come quelle donne abbiano fornito l'ispirazione per un nuovo tipo di sindacalismo: giovani, militanti e irremovibili nella loro solidarietà e nel sostegno reciproco, hanno costretto i capi a cedere. Nel 1889, all'inizio della primavera, presso la Beckton gas works nell'East End di Londra avviene la successiva azione dei lavoratori. Le vite degli operai della Beckton, come di altre aziende di gas, sono molto misere: una giornata di 12 ore, sette giorni alla settimana, con i pericoli associati al lavoro. Nel marzo 1889 i lavoratori della Beckton gas works vengono licenziati. Il 31 marzo, i lavoratori del gas di tutta Londra organizzano una protesta. Will Thorne, che diventerà il primo segretario generale dell'Unione dei lavoratori del gas e dei lavoratori generici, fa un discorso in cui ricorda le condizioni lavorative brutali e disumane del settore ed incita a lottare per la giornata di otto ore, per la settimana di sei giorni e per l'abolizione dei metodi schiavistici di trattamento in voga non solo presso la Beckton gas works, ma in tutto il Paese. Dopo il suo discorso, 800 lavoratori aderiscono al nuovo sindacato il primo giorno e nel giro di un mese altri 3.000 si uniscono. I lavoratori del gas conquistano la giornata di otto ore. Costituiscono il 7 giugno l'Unione nazionale dei lavoratori del gas e dei lavoratori generici, e Thorne viene eletto leader del sindacato.

Tuttavia, avendo iniziato a lavorare a sei anni e dunque non avendo nessuna istruzione, chiede aiuto a Eleanor che contribuisce a redigere le regole del sindacato e il suo Statuto, conserva i conti e scrive il rapporto semestrale. Si offre inoltre come volontaria per dare lezioni gratuite agli operai, per lo più analfabeti come Thorne, e tiene numerosi incontri di formazione sulla dottrina socialista. Thorne la descrive come la «donna più intelligente che avesse mai conosciuto» (8).

Più tardi quell'anno c’è il Great dock strike, che coinvolge i lavoratori nel porto di Londra e che rappresenta l'azione più significativa del nuovo sindacalismo, riuscendo a coinvolgere migliaia di lavoratori. A seguito della vittoria per gli oltre 100 mila scioperanti, si costituiscono infatti solidi sindacati tra i portuali di Londra: lo sciopero diventa così uno strumento indispensabile nello sviluppo del nuovo sindacalismo. Eleanor ha già pubblicato articoli su come i lavoratori portuali debbano combattere fisicamente l'un l'altro ogni mattina per trovare lavoro per la giornata, il che ha reso ancora più significativo il fatto che i lavoratori portuali si siano collettivizzati e organizzati per attuare uno sciopero di massa. Tuttavia, questo è stato possibile anche perché i lavoratori portuali, sebbene di settori diversi, vivevano spesso nelle stesse baraccopoli, erano membri delle stesse famiglie e provenivano dalle stesse zone in Irlanda, Scozia e Inghilterra. Il Great dock strike inizia il 14 agosto 1889: i lavoratori portuali che scaricano merci sulle banchine dell'India sud-occidentale abbandonano il lavoro quando un super- visore si rifiuta di pagare il dovuto. Il 21 agosto centomila sostenitori manifestano ad Hyde park, con sette bande che suonano la Marsigliese, a dimostrazione dei loro sentimenti rivoluzionari. Il giorno successivo 37 mila lavoratori sono in sciopero; entro il 25 agosto si contano oltre 130 mila scioperanti. I portuali organizzano marce quasi quotidiane per le strade, raccogliendo denaro per sostenere la loro lotta che viene celebrata a livello internazionale: i portuali australiani in segno di solidarietà inviano una consistente donazione.

Durante il Dock strike, Eleanor svolge un ruolo importante dietro le quinte occupandosi di gran parte dell'organizzazione per il sostegno degli scioperanti e delle loro famiglie: un rapporto della polizia descrive come Eleanor Marx e le donne locali lavorassero nell'interesse degli scioperanti, circa 16 o 17 ore al giorno. I lavoratori portuali tornano al lavoro il 16 settembre dopo aver ottenuto tutte le richieste avanzate. Che l'azione portuale si sia conclusa con la vittoria, non è dovuto solo a un'opinione pubblica borghese favorevole (che si opponeva ai monopoli portuali più aristocratici), ma anche all'unità tra lavoratori permanenti e temporanei, alle risorse di solidarietà persino dall'Australia e alla minaccia tattica di chiedere uno sciopero generale. In termini di direzione, i capi dello sciopero dei lavoratori del gas e dello sciopero portuale furono tutti dichiaratamente socialisti e alcuni di loro ricevettero consigli diretti da Eleanor Marx. Tuttavia, questo ciclo di lotta di classe ascendente non si è sviluppato in modo lineare. I 3.500 lavoratori dei cablaggi sottomarini e dei beni di gomma del distretto di Silvertown (anch'esso situato nell'East End) che fanno uno sciopero di tre mesi alla fine del 1889 (settembre-dicembre), non riescono a conquistare le loro richieste (salario più elevato per pezzo e per ora, aumento di stipendio per donne e adolescenti, indennità straordinaria per lavoro durante le festività e le vacanze).

Lo sciopero di Silvertown si conclude con una sconfitta e i padroni inviano per vendetta gli ufficiali giudiziari a sfrattare i lavoratori dagli alloggi di proprietà della fabbrica: quindi non solo hanno perso il lavoro, ma anche le loro case. E questo, nonostante la figlia di Marx vi partecipi attivamente, nonostante le azioni di solidarietà di classe dei lavoratori belgi (che si sono rifiutati di sostituire gli scioperanti), nonostante una leadership sindacale impervia e incorruttibile. Eleanor attribuisce la colpa della sconfitta ai leader dei sindacati qualificati che non hanno chiamato i loro membri a sostenere la causa dei lavoratori non qualificati. La corruzione della direzione sindacale da parte del padrone è stata invece la causa del fallimento dello sciopero che i lavoratori del gas organizzano tra il dicembre 1889 e il gennaio 1890.

Spinti dalla non totale attuazione della giornata di 8 ore, dal rifiuto di preferire l'impiego di lavoratori sindacalizzati e dal blocco di aumenti salariali (tutte le pretese vinte nel precedente contratto collettivo), i lavoratori del gas di Londra danno un carattere più politico al loro sciopero chiedendo la riassunzione di tre leader attivisti licenziati. Tuttavia, i conflitti dell'Unione dei lavoratori del gas e dei lavoratori generici (guidati da Eleanor che i lavoratori ormai chiamano «nostra madre») con la nuova Unione portuale nata dalla lotta dei mesi precedenti, a cui si sommano le azioni antioperaie degli amministratori delle ditte, portano ad un risultato sfavorevole. Non solo la natura della forza lavoro sprona questo tipo di controversie sindacali (i lavoratori del gas e dei porti oscillano tra i due lavori durante l'anno e costituiscono una forza lavoro stagionale), ma ci sono anche problemi di gestione nella direzione del movimento, sia per certi leader portuali legati alla Chiesa, sia per proposte programmatiche che devono essere organizzate separatamente nei sindacati di origine irlandese e inglese. Nonostante questa battuta d'arresto, ci sono importanti scioperi a Cardiff, Bristol, Wolverhampton, Sheffield, Manchester, Halifax, Hull e Tyneside.

A Leeds migliaia di lavoratori del gas si uniscono al sindacato e ottengono la giornata di otto ore. I cosiddetti lavoratori non organizzati si stanno organizzando in tutto il Paese. Eleanor è un oratore molto popolare e tiene discorsi in tutti i punti caldi della lotta sindacale, tra cui lo sciopero dei commessi di Hammersmith, delle spellatrici di cipolle, delle lavoratrici della fabbrica di dolci Barratt a Tottenham e delle ferrovie. L'anno 1890 vede la prima manifestazione del Primo Maggio, votata dal I Congresso della Seconda Internazionale, e più di 300 mila lavoratori riempiono Hyde Park. Eleanor si rivolge ai lavoratori riuniti con questo discorso: «Parlo oggi pomeriggio non solo come sindacalista, ma come socialista.

I socialisti credono che la giornata di otto ore sia il primo e più immediato passo da compiere, e puntiamo a un momento in cui non ci sarà più una classe a sostegno di altre due, ma i disoccupati in cima e in fondo alla società verranno eliminati. Questa non è la fine, ma solo l'inizio della lotta; non è sufficiente venire qui a manifestare a favore della giornata di otto ore. Non dobbiamo essere come alcuni cristiani che peccano per sei giorni e vanno in chiesa il settimo, ma dobbiamo parlare ogni giorno per la causa e fare in modo che gli uomini, e specialmente le donne che incontriamo, entrino nelle file per aiutarci».(9) Il Primo Maggio del 1890 è stata una vittoria per le forze marxiste e classiste che si esprimono attraverso i nuovi sindacati.

La Società socialista di Bloomsbury riesce a forzare il Consiglio commerciale (rappresentante del sindacalismo aristocratico) che, insieme alla Federazione socialdemocratica, tenta di depoliticizzare la marcia commemorativa del Primo Maggio: cercano infatti di limitare la partecipazione esclusivamente alle organizzazioni sindacali (le organizzazioni politiche non possono partecipare) e di porre il veto a Eleanor Marx come oratore con il pretesto che, anche se è un rappresentante sindacale, non è un lavoratore manuale. Tuttavia, come testimonia Engels nel suo “4 maggio a Londra”, la giornata si rivela un successo (10): nella marcia inaugurale Londra assiste a una dimostrazione delle capacità dei socialisti, radunati con i lavoratori e i militanti dalle prime luci del giorno. A guidare la sfilata sono gli operai del porto e i lavoratori del gas dell’East End, seguiti dalle schiere della Lega sindacale delle donne, della Società socialista di Bloomsbury, del Club progressista di North Camberwell, del Club radicale di East Finsbury, del Club riformista di East Finsbury, del Club riformista di West Newington e da miriadi di gruppi sindacali. Ad accompagnarli ci sono consiglieri, parlamentari, membri delle commissioni scolastiche e stelle del firmamento socialista come lo stesso Engels.

La vittoria socialista del Primo Maggio è dimostrata dal fatto che la Federazione socialdemocratica e il Consiglio del commercio sono stati costretti a partecipare a un'azione delle masse che erano loro estranee. Ciò che è accaduto in Inghilterra non è stata l’espressione di una svolta brusca nella lotta di classe, ma parte di una tendenza la cui crescita era stata osservata almeno quattro anni prima, quando Eleanor inizia il suo pieno inserimento nel movimento operaio partecipando ai club radicali dell'East End: la massiccia e combattiva mobilitazione inglese di maggio è stata un'espressione di questo lavoro. Il vecchio sindacalismo, il sindacato che operava come un semplice fondo sanitario e pensionistico e con un'appartenenza di lavoratori qualificati, dimostra così di essere superato dai nuovi sindacati emergenti, guidati dai socialisti e composti principalmente da lavoratori non qualificati.

L'internazionalismo

Dal 1884, dunque, Eleanor è immersa nella mobilitazione e nella strategia socialista in patria: molto rispettata nel movimento operaio britannico, le viene dato anche il soprannome di «vecchio fuochista» dagli operai con cui lotta. Tuttavia, è ben consapevole che la lotta socialista deve essere una lotta internazionale. È una consapevolezza che si origina dalla sua formazione e dall’esperienza maturata negli anni giovanili, una consapevolezza che l’accompagna in ogni momento della sua attività politica e sindacale. Oggi definiremmo Eleanor come una «bambina prodigio». Inizia ad intervenire nelle questioni di politica internazionale in tenera età: a sei anni e allo scoppio della guerra civile americana nel 1861, sente la necessità di scrivere alcune lettere di suggerimenti e consigli ad Abramo Lincoln, lettere affidate al padre per la diffusione e che Marx ovviamente non pubblicò mai. Nel 1863, a otto anni, invece, come scrive ad uno zio, segue le vicende della Polonia, alla quale va il suo infantile sostegno, quando il Paese viene invaso dalla Russia. Nel 1867, a soli dodici anni, come già detto, sposa la causa irlandese.

Ma sono sicuramente gli anni dal 1864 in poi quelli che segnano la sua visione: proprio nel 1864, con la partecipazione di Marx, viene fondata a Londra la Prima Internazionale. Da questo momento, la casa dei Marx diventa l'ufficio politico dei lavoratori europei e centro di pellegrinaggio per gli emigranti: tutti cercano consigli da Marx che nel frattempo è diventato consigliere, leader e principale teorico dell'Internazionale. Discussioni politiche fino alle prime ore del mattino, cene con militanti socialisti e anarchici, visite inaspettate, ospiti di tutte le nazionalità, lettere da tutto il mondo che richiedono consulenza politica, giornali di tutte le nazioni. Questo ambiente politicamente intenso segna in modo irreversibile i destini delle sorelle Marx, da allora per sempre collegate al movimento internazionale dei lavoratori.

Eleanor diventa presto la segretaria di suo padre e lo accompagna a conferenze socialiste in tutta Europa, oltre ad aiutarlo nelle ricerche al British Museum. Lo slogan di suo padre «Proletari di tutto il mondo, unitevi!» diventa per lei legge. Per la giovane marxista, l'internazionalismo diventa una priorità nell'organizza- zione della classe lavoratrice, la sua facilità con le lingue e le relazioni politiche la renderanno un delegato importante nei congressi. Parteciperà attivamente ai sindacati e a vari giornali socialisti informando sul movimento operaio in altri Paesi. Nel marzo 1871, quando Eleanor ha circa 16 anni, la Comune assume il potere a Parigi. La sorella Laura, sposata con il rivoluzionario Paul Lafargue, è a Bordeaux con due figli piccoli gravemente malati. In aprile Eleanor e la sorella Jenny vanno in aiuto di Laura e all’inizio di agosto fuggono insieme oltre il confine spagnolo. Quando Jenny ed Eleanor tornano a piedi in Francia, vengono immediatamente arrestate dalla polizia, interrogate per due giorni e poi trattenute agli arresti domiciliari per una settimana prima di essere scaricate al confine con la Spagna. Eleanor ingenuamente è convinta che il solo motivo per cui sono state fermate stia nel loro cognome, ma il segreto sorprendente è che Jenny era stata in grado di nascondere una lettera incriminante indirizzata a Marx da Gustave Flourens, un famoso leader della Comune di Parigi, assassinato dalle truppe di Versailles dopo la sua cattura il 3 aprile 1871: quando erano state portate nella gendarmeria, l'aveva nascosta in un libro mastro sul banco dell'ufficiale, così, mentre l'appartamento dei Lafargue veniva perquisito, era in bella vista ma al sicuro.

Dopo la caduta della Comune, i rifugiati inondano Londra e molti di loro passano attraverso la casa dei Marx. La domenica, i Marx aprono la loro casa alla comunità rivoluzionaria in esilio per discussioni politiche, spesso piuttosto accese, sul tema della strada da percorrere per il movimento socialista in Europa e oltre. Da loro Eleanor viene anche a conoscenza delle leggendarie donne combattenti della Comune di Parigi (l'anno prima aveva incontrato Elisabeth Dmitrieff, una rivoluzionaria russa, che durante la rivolta ha organizzato l'Unione delle donne e i comitati delle donne in ogni arrondissement di Parigi; ha anche combattuto sulle barricate nell'ultima settimana della Comune ed è sopravvissuta). Tra i rifugiati, Eleanor conosce Prosper-Olivier Lissagaray, il primo storico della Comune, la cui opera è apprezzata da Marx e della cui traduzione in inglese si occuperà Eleanor. Eleanor Marx si è impegnata senza compromessi per l'internazionalismo ed è proprio su questo tema che nel 1884, quando la Sdf diventa nazionalista ed inizia a concentrarsi solo sui lavoratori britannici, lascia la Federazione per fondare la Lega socialista con William Morris.

Nel 1886 durante il giro di conferenze negli Stati Uniti, studia le condizioni della classe lavoratrice statunitense su cui scrive al rientro un testo che viene utilizzato successivamente per discussioni e formazioni nelle fabbriche inglesi. Inoltre, la sua presenza negli Stati Uniti è contemporanea all’avvio del processo agli anarchici di Haymarket a Chicago, che Eleanor sostiene e difende da false accuse di lancio di bombe e contro un sistema giudiziario truccato, producendo così una solidarietà più estesa alla causa. Il 1889 è stato un anno importante per l’internazionalismo. Ricorre il centenario della presa della Bastiglia ed è l’anno dell’Esposizione universale di Parigi per commemorare la rivoluzione. A Parigi si svolgono due congressi rivali a distanza di pochi giorni: il Congresso socialista internazionale dei lavoratori dal 14 al 21 luglio e il Congresso operaio internazionale previsto per la fine di luglio. Nonostante i lunghi ed estenuanti tentativi condotti da Engels ed Eleanor per l’unificazione dei due consessi, le due sessioni si svolgono separatamente anche se alla fine portano alla fondazione della Seconda Internazionale. Eleanor lavora duramente durante il Congresso occupandosi della traduzione, anche del discorso di Clara Zetkin sulla questione del lavoro femminile. Più tar- di Bernstein che era presente come membro della delegazione tedesca, illustrerà il suo lavoro: «Essa fece da interprete, ma ben pochi di noi si resero conto degli sforzi sovraumani da lei compiuti per assolvere questo compito. Fu occupata in continuazione, dalla mattina alla sera, traducendo generalmente in tre lingue. Non si concesse soste, non mancò a nessuna seduta. Nonostante il caldo soffocante della sala, assistette all’intero Congresso, svolgendo un lavoro ingrato ed estenuante: fu, nel vero senso della parola, la “proletaria” del Congresso» (11).

La questione della donna

La vita di Eleanor è anche l’esempio della lotta quotidiana di tutte le donne, divise tra il dovere verso la famiglia e la casa, e la propria indipendenza. Lotta impari, soprattutto nell’Inghilterra vittoriana, dove le donne non hanno accesso all’istruzione, non godono del benché minimo diritto e vengono educate fin dalla primissima età ad essere buone mogli e madri. Di queste pulsioni, sono prova alcuni momenti della sua breve vita. A 18 anni, lascia la casa paterna, rifiutando il ruolo che altrimenti l'aspettava inevitabilmente, quello di amanuense del padre. Si trasferisce a Brighton, dove lavora come insegnante, e resiste sfidando lo scoraggiamento dei genitori nell’incontrare quello che definisce «fidanzato», un uomo due volte più grande di lei: Lissagaray, eroe e cronista della Comune di Parigi. In pochi mesi, però, è di nuovo a casa, stremata ed anoressica. La relazione, disapprovata dai genitori soprattutto per la differenza d’età, si interrompe nel 1882 per decisione di Eleanor.

Le morti dei genitori e della sorella maggiore Jenny, se da un lato la liberano da un ruolo di cura che loro non avevano mai voluto per lei, sono però anche momenti for- temente destabilizzanti per il suo equilibrio: i sensi di colpa per non essere stata sufficientemente «buona» e per il rinato desiderio di poter assecondare le proprie pulsioni (in particolare quelle per la recitazione) (12), la portano di nuovo a beneficiare delle cure del medico di famiglia. È in questo momento di fragilità e di ricerca di un proprio equilibrio che incontra l’uomo che sarà poi accusato di averla condotta al gesto estremo di togliersi la vita a soli 43 anni: Edward Aveling, da tutti giudicato falso ed arrogante, ma che Eleanor sceglie come compagno di vita e con il quale, infrangendo ogni convenzione, avvia una convivenza – che lei vive con la stessa serietà di un matrimonio – dal momento che l’uomo è già sposato ma impossibilitato a separarsi. Lui non le sarà tanto fedele al punto che, rimasto vedovo, sposa una sua giovane amante, segretamente da Eleanor.

Non vi è alcuna prova che la scoperta di questo ennesimo e grave tradimento sia il motivo che la spinge ad ingerire il cianuro il 31 marzo del 1898, anche se più o meno velate accuse di ciò sono state rivolte ad Aveling. Molti si sono chiesti per quale motivo una donna di tale intelligenza e personalità si fosse legata ad un uomo così insignificante. Forse una risposta si può trovare nel testo […] «La questione della donna da un punto di vista socialista». La sua visione, apparentemente condivisa da Edward dal momento che il testo è a firma di entrambi, di come donne e uomini possano risolvere le loro differenze è delineata in modo chiaro. La vita della donna non coincide con quella dell'uomo. Le loro vite non si intersecano; in molti casi non si toccano nemmeno. Quindi la vita dell’umanità è stentata. L'oppressione delle donne ha un effetto disastroso sugli uomini e per questo ostacola lo sviluppo dell'intera umanità. Se entrambi i sessi sono incompleti, entrambi sono danneggiati. Analizzano esperienze quotidiane molto pratiche: sesso, desiderio, matrimonio, guadagnarsi da vivere, proprietà privata, educazione dei figli, impatto del capitalismo. Entrambi credono che i contratti sociali esistenti tra donne e uomini siano corrotti. Pertanto, non li sorprenderebbe incontrare difficoltà comuni in materia di proprietà, economia e infedeltà sessuale nella loro relazione. Nel loro lavoro collaborativo, cercano di affrontare e risolvere alcuni di questi problemi fin troppo familiari e spinosi: hanno capito come stanno le cose nel concreto ed hanno provato a ripensarle in un futuro socialista.

Tuttavia, la questione femminile in Eleanor va oltre la dimensione personale. «La questione della donna da un punto di vista socialista» è sollecitato, in parte, dalla traduzione inglese del 1885 di La donna e il socialismo di August Bebel, che offre a Eleanor l'opportunità di esporre al pubblico inglese le idee sul ruolo della questione femminile nel socialismo. È importante prendere nota del titolo completo del saggio: «La questione della donna da un punto di vista socialista». Importante, perché le successive ristampe del saggio in inglese durante il ventesimo secolo hanno continuato a far cadere il sottotitolo, il che dimostra sia la prospettiva che l'intento di questo trattato innovativo. Il saggio Marx-Aveling mette a prova l'analisi di Bebel secondo cui non ci sarebbe emancipazione dell'umanità senza l'indipendenza sociale e l'uguaglianza dei sessi. La tesi di Bebel è coerente con il testo di Engels L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato: il libro del Generale è stata un'altra influenza chiave su Eleanor che ne aveva discusso con l'autore mentre questi lo stava scrivendo. Le opere di Bebel ed Engels permettono a Eleanor di unire la sua comprensione materialista e darwiniana di storia ed economia con la sua lettura di pensatrici femministe, in particolare Mary Wollstonecraft e Mary Shelley.

Sebbene combatta per le riforme, come il suffragio per le donne e l'abrogazione della legge sulle malattie contagiose, non crede che queste riforme in sé stesse possano liberare le donne. Sostiene che solo attraverso il rovesciamento del capitalismo e la riorganizzazione della società secondo le linee socialiste le donne potranno spezzare le loro catene: «Senza quel più grande cambiamento sociale le donne non saranno mai libere». Le è però chiaro, come a Clara Zetkin, che le donne sono divise per classe economica. La resistenza delle donne borghesi tende ad essere solamente reattiva – rispondendo all'oppressione da parte degli uomini – mentre le donne lavoratrici devono porsi il problema di sfidare attivamente l'intero sistema economico-sociale. Eleanor è chiara nella sua analisi socialista e nello sviluppo di una soluzione alla questione delle donne: vede la classe operaia come l'unica forza rivoluzionaria in grado di rovesciare il sistema capitalista. In tal senso, le donne della classe operaia, nonostante il sessismo che affrontano quotidianamente all'interno della loro classe, hanno più cose in comune con gli uomini della classe operaia che con le donne delle classi privilegiate e sfruttatrici.

Scrivendo un rapporto sulla Conferenza di Gotha dell’Spd nel 1896, Eleanor riassume e sostiene il discorso di Clara Zetkin: «Ecco la vera lotta contro l'uomo. Qui la donna istruita – il dottore, l'impiegato, l'avvocato, è l'antagonista dell'uomo. Le donne di questa classe sono stanche della loro sottomissione morale e intellettuale. Sono Nora che si ribellano contro le case delle loro bambole. Vogliono vivere la propria vita […] Poi arriva la donna proletaria. Viene trascinata nel vortice della produzione capitalistica perché lei è a buon mercato [...] Ma la sua posizione non è semplicemente reazionaria, è anche rivoluzionaria […] Ecco perché la donna che lavora non può essere come la donna borghese che deve combattere contro l'uomo della sua stessa classe [...] Le obiezioni dell'uomo borghese ai diritti delle donne sono solo una questione di competizione [...] Con le donne proletarie, al contrario, è una lotta della donna con l'uomo della sua stessa classe contro la classe capitalista […] La sua fine e il suo obiettivo non sono il diritto alla libera concorrenza con gli uomini, ma per ottenere il potere politico del proletariato. Davvero la lavoratrice approva la richiesta del movimento femminile della classe media ... Ma solo come mezzo per raggiungere il fine di poter essere completamente armata per entrare nella lotta della classe operaia insieme all'uomo della sua classe» (13).

Il ruolo specifico che le donne giocano sotto il capitalismo è di grande interesse per Eleanor e sviluppa una comprensione marxista della questione delle donne. Per questo, è stata molto attiva nell'organizzazione tra le lavoratrici. La sua posizione la mette in conflitto con altri colleghi socialisti, ad esempio Ernest Bax, che sfida a un dibattito (14). Bax è un terribile misogino e sostiene che gli uomini sono in realtà il sesso oppresso e vengono sfruttati dalle donne. In una lettera aperta nel 1895, Eleanor scrive: «Sono, ovviamente, socialista, non rappresentante dei “diritti delle donne”. È la questione del sesso e la sua base economica che propongo di discutere con te. La cosiddetta questione “diritti delle donne” (che sembra essere l'unica che capisci) è un'idea borghese. Ho proposto di affrontare la questione del sesso dal punto di vista della classe lavoratrice e della lotta di classe»(15).

Eppure, nonostante tanta chiarezza, ancora oggi Eleanor è vista come una paladina del femminismo, prima ancora che del marxismo. In particolare, nel corso della sua biografia, Rachel Holmes tenta di inquadrare il lavoro teorico di Eleanor sulle donne all'interno di un paradigma femminista (riformista), postulando che Eleanor fosse sia una socialista che una femminista. Holmes sostiene che Eleanor vedeva le donne come «una classe economica e sociale, oppressa a livello globale. Le donne della classe operaia e della classe media erano congiunte dall'inseparabilità della produzione e dalla riproduzione richiesta per ricostituire la forza la- voro. Da questo punto di vista, il patriarcato e il capitalismo non erano solo fratelli di sangue ma gemelli […] La necessità per le donne di tutte le classi di lavorare insieme e per uomini e donne di lavorare insieme, erano due dei precetti chiave di Eleanor», aggiungendo poi: «Eleanor ed Edward sostengono [...] le donne dovrebbero formare un fronte femminista unito, sfidando le divisioni di classe il divario e la regola che regolano la produzione e la riproduzione» (16).

Tuttavia, questo non è ciò che ha sostenuto Eleanor in nessuno dei suoi scritti sulla questione delle donne. Sosteneva chiaramente che gli interessi delle donne della classe operaia e degli uomini della classe operaia non erano fondamentalmente opposti, ed era nel migliore interesse di entrambi unirsi per rovesciare le classi borghesi e piccolo borghesi. La struttura teorica di Holmes produce effettivamente una differenziazione così che tutto ciò che Eleanor ha fatto con la classe operaia maschile viene etichettato come socialista, mentre quando combatte contro la sottomissione delle donne della classe operaia sarebbe esclusivamente nell'ambito del femminismo. La logica conclusione di questa analisi è che il socialismo non fornisce risposte alle donne della classe operaia. Al contrario, Eleanor era ferma nella sua analisi che solo con il rovesciamento del capitalismo le donne sarebbero state veramente libere e che solo con l’unione salda tra proletari e proletarie si sarebbe potuto realizzare il socialismo. «Credo che Eleanor sarebbe vissuta ancora e sarebbe stata una leader donna più grande della più grande delle donne contemporanee» (W. Thorne, My life’s battles, 1925).

Note

1) Per una biografia completa di Eleanor Marx, si veda innanzitutto Y. Kapp, Eleanor Marx I. Vita famigliare (1855-1883), Einaudi, 1972, e Eleanor Marx II. Gli anni dell’impegno (1884-1898), Einaudi 1976; R. Holmes, Eleanor Marx: A life, Bloomsbury publishing, 2014; C. Tsuzuki, The Life of Eleanor Marx 1855-1898, Clarendon, 1967; B. Minniti, Miss Marx. La figlia del Capitale. Una biografia pop, Oltre edizioni, 2016; M.J. Silveira, Eleanor Marx, Hija de Karl, Txalaparta, 2006.

2) Mary (1821-1863) e Lydia «Lizzie» Burns (1827-1878) erano due sorelle irlandesi, appartenenti alla classe operaia. Mary ebbe con Engels una relazione che durò dal 1840 fino alla morte improvvisa di lei all'età di 41 anni: i due, rifiutando l'istituzione borghese del matrimonio, non si sposarono mai. Dopo la sua morte, Engels visse con la sorella di lei, Lizzie, che sposò l'11 settembre 1878, poche ore prima della sua morte.

3) Il Protection of person and property act, chiamato anche Coercion act, 1881, era un atto del parlamento del Regno unito che consentiva l'internamento senza processo di coloro che erano sospettati di essere coinvolti nella guerra di terra in Irlanda.

4) Michael Davitt (1846-1906), politico irlandese. Di origine contadina, aderì nel 1865 alla Fratellanza feniana; nel 1870 fu arrestato per contrabbando d'armi. Liberato nel 1877, aiutò nella costituzione della Irish land league, ma fu ancora arrestato (1879-80, 1881-82). Dopo varie vicende elettorali, riuscì nel 1895 ad entrare in Parlamento, dove tenne un atteggiamento fieramente antinglese. Nel 1898 costituì la United irish league. Dal 1903 al 1905 fu in Russia e partecipò ai moti rivoluzionari di quel periodo.

5) Emma Anne Paterson (1848-1886), femminista inglese e sindacalista. Fondò nel 1874 la Women's protection and provident league che nel 1890 diventò la Women's trade union league, con lo scopo di creare sindacati in tutti i settori nei quali erano presenti donne lavoratrici. Il modello di riferimento è la Female umbrella makers union di New York. Paterson fu segretaria onoraria e organizzatrice della Lega femminile fino alla sua morte. Su suo suggerimento, un'organizzazione simile fu fondata a Bristol, chiamata National union of working women. Paterson pose l'accento sull'importanza delle donne nel movimento operaio e la sua Lega inizialmente aveva lo scopo di istituire unioni di sole donne: ciò è dovuto in parte alla resistenza di alcuni dei sindacati più tradizionali, che credevano che le donne non dovessero lavorare. Il primo sindacato femminile fondato dalla Lega a Londra fu quello delle rilegatrici nel 1874. Seguirono rapidamente sindacati di tappezziere, camiciaie, sarte. Nel 1875, venne delegata al Congresso dei sindacati di Glasgow in rappresentanza delle società dei legatori e dei tappezzieri. Nessuna donna era stata ammessa al congresso prima. Partecipò a ogni congresso successivo (tranne quello del 1882) fino alla sua morte.

6) Hyndman aveva gradualmente trasformato la Sdf in nazionalista e le sue battaglie erano sempre più legate alla situazione dei lavoratori inglesi. La frattura con il gruppo di Eleanor fu determinata dall’opposizione di Hyndman ad inviare un delegato al Congresso di Roubaix del Partito operaio francese giudicandolo una «manovra di famiglia» in quanto sia la sorella che il cognato di Eleanor ne erano dirigenti.

7) Annie Besant (1847–1933), attivista, saggista, esoterista, oratrice socialista, libera pensatrice e teosofa britannica. Partecipò alle lotte del sindacato, fu una sostenitrice dei diritti delle donne e dell'autogoverno irlandese e indiano. Affiliata alla Sdf, interrompe ogni rapporto con Eleanor dopo la scissione del 1884.

8) R. Holmes, op. cit., p. 323.

9) Eleanor Marx, Speech on the first May Day, 4 maggio 1890. Al I Congresso della Seconda Internazionale, tenutosi a Parigi nel luglio dell’anno precedente, venne deciso di commemorare le proteste di Chicago, avvenute appunto il 4 maggio 1889, con manifestazioni in tutti i Paesi. Al Congresso successivo, nel 1891, venne deciso di istituire il Primo Maggio come ricorrenza annuale. Il discorso completo è disponibile in lingua inglese sul sito del Marxist internet archive ed è consultabile all’indirizzo http://bit.ly/EMMayDay. 10) F. Engels, “May 4 in London”, pubblicato su Arbeiter zeitung, 23 maggio 1890. Il testo integrale è disponibile in lingua inglese sul sito del Marxist internet archive ed è consultabile all’indirizzo http://bit.ly/FEMay4.

11) Y. Kapp, op. cit., vol. II, pp. 264-265.

12) Nel corso degli anni dal 1880 si fece sempre più interessata al teatro e cominciò ad attivarsi come sua propagandista; credette alla possibilità che la creazione artistica potesse divenire uno strumento favorevole alla questione femminile. Nel 1886 eseguì una leggendaria interpretazione di Casa di bambola di Ibsen a Londra, lei nella parte di Nora Helmer, Aveling come Torvald Helmer e George Bernard Shaw come Krogstad: non fu però questa la sua unica performance come attrice.

13) Eleanor Marx, “The Gotha Congress”, pubblicato su Justice, 31 ottobre 1896. Il testo integrale è disponibile in lingua inglese sul sito del Marxist internet archive ed è consultabile all’indirizzo http://bit.ly/EMGotha.

14) Ernest Belfort Bax (1854-1926) avvocato inglese, giornalista, filosofo, difensore dei diritti dell'uomo, socialista e storico. Fu un attivo antifemminista poiché, secondo lui, il femminismo non riusciva a gestire le disparità in modo uniforme per entrambi i sessi. Secondo Bax, le crociate antimaschili dei suoi tempi erano responsabili della conservazione delle leggi antiuomo dal vecchio canone legale, e del passaggio di nuove leggi antimaschili e sessiste. Bax scrisse molti articoli sulle leggi inglesi parziali per le donne contro gli uomini e sulla posizione privilegiata delle donne davanti alla legge, ed espresse la sua opinione che il suffragio femminile avrebbe ingiustamente bilanciato l'equilibrio di potere con le donne. Nel 1913 pubblicò un libro, La frode del femminismo, per dettagliare gli effetti negativi del femminismo.

15) Lettera a Belfort Bax, 19 novembre 1895. Il testo è disponibile in inglese sul sito del Marxist internet archive all’indirizzo http://bit.ly/EMexBax.

16) R. Holmes, op. cit., p. 261.