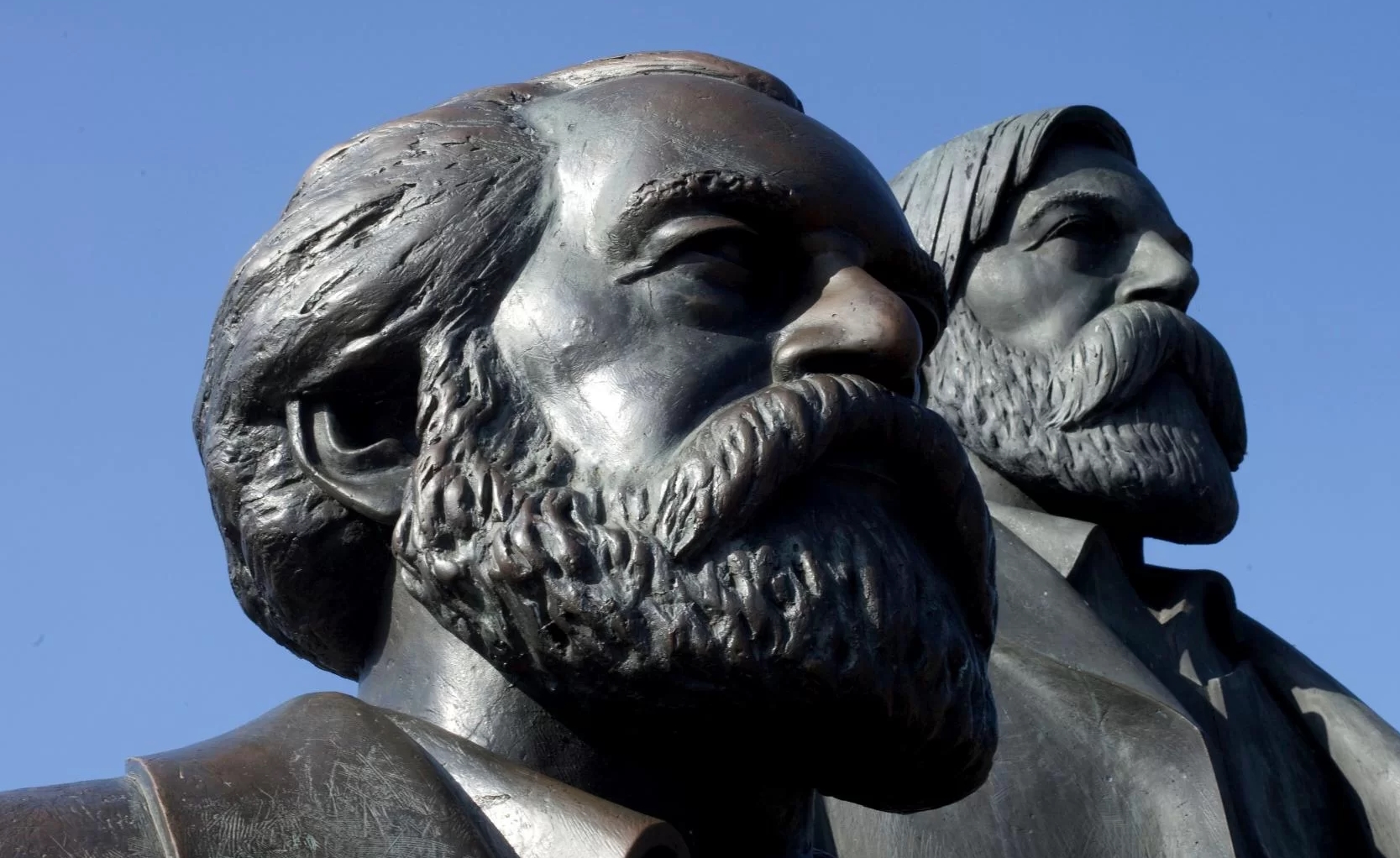

A 140 anni dalla Morte di Marx

La locomotiva della storia

di Francesco Ricci

Come ebbe a dire Lenin, senza teoria rivoluzionaria non c'è movimento rivoluzionario. La teoria di cui parlava colui che, applicandola magistralmente, diresse la più grande rivoluzione della storia, è il marxismo. Non il prodotto di un genio (per quanto Marx fosse indubbiamente geniale) ma una teoria-programma nata e cresciuta nell'intreccio con le lotte operaie e con la costruzione del partito rivoluzionario, strumento senza il quale, come la storia ci ha dimostrato, non c'è nessuna possibilità di rovesciare il capitalismo e costruire una società senza classi.Cadono nel 2023 i 140 anni dalla morte di Marx. Il nostro partito sta ricordando questo grande dirigente rivoluzionario con una serie di pubblicazioni e assemblee. In questo articolo proviamo a sintetizzare (in forma necessariamente schematica ma speriamo non banalizzante) una delle più importanti elaborazioni di Marx ed Engels: la concezione materialistica della storia.

- La rivoluzione delle Tesi su Feuerbach

Per capire cos'è la concezione materialista della storia, dobbiamo cercarne l'essenza nelle Tesi su Feuerbach (1) che Marx scrisse per sé (non erano destinate alla pubblicazione) nel 1845, mentre con Engels preparava L'Ideologia tedesca (2).

Queste tesi non sono la scoperta del materialismo, che aveva già migliaia di anni. Fondano piuttosto una nuova concezione che supera tutto il materialismo precedente (che Marx chiama qui «vecchio materialismo») evitando al contempo di ricadere nell'idealismo.

Con le Tesi Marx dà una nuova risposta a quello che secondo Engels è «il problema fondamentale di tutta la filosofia (...) quello del rapporto del pensiero con l'essere» (3). Nel vecchio materialismo esistevano due entità separate e indipendenti: da un lato la natura, o oggetto della conoscenza, o materia; dall'altro l'uomo, o soggetto della conoscenza, o coscienza.

Per Marx esiste una totalità soggetto-oggetto. Una totalità differenziata. Dal punto di vista ontologico (per semplificare: ciò che esiste), la materia è anteriore alla coscienza: il pianeta è esistito molto tempo prima dell'uomo e quindi del pensiero. Ma dalla «comparsa» dell'uomo (attraverso il processo evolutivo), la natura perde la sua assoluta indipendenza e non ha senso parlare di una realtà che non includa la coscienza che, allo stesso tempo, è parte della realtà e la modifica.

Nella terza Tesi Marx chiarisce che solo in termini semplificati si può dire che le circostanze cambiano la coscienza, cioè che l'essere determina la coscienza. Questo è ciò che il vecchio materialismo poteva già esprimere. Ma questo vecchio materialismo «dimentica che sono gli uomini che modificano le circostanze e che l'educatore stesso deve essere educato» (4).

- Il ruolo della praxis

Tra l'oggetto e il soggetto non esiste una relazione di riflesso. Se si vuole usare la metafora dello specchio, bisogna dire, come fece Lenin nei Quaderni filosofici (5), che si tratta di un riflesso attivo. Il soggetto conoscente, infatti, è parte dell'oggetto conosciuto e, attraverso la praxis, modifica l'oggetto conosciuto. L'oggetto della conoscenza non è una realtà esterna, indipendente dall'uomo.

La famosa undicesima Tesi («I filosofi hanno finora interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo») non è un semplice appello all'azione rivoluzionaria, come a volte è stato interpretato. Afferma una concezione che indica nella praxis (la produzione e la riproduzione della vita materiale, nel contesto della lotta di classe) il superamento della secolare opposizione tra sapere e fare, tra teoria e pratica, tra soggetto e oggetto, tra coscienza ed essere.

Questa è, riducendo all'osso, la «concezione materialista della storia» elaborata da Marx con Engels.

- Struttura, sovrastruttura e ruolo della classe operaia

Usciamo ora dal linguaggio filosofico e vediamo cosa significa nei termini più comunemente usati di struttura e sovrastruttura (in tedesco Struktur e Uberbau).

Prima di tutto, esistono struttura e sovrastruttura? Se si vuole una risposta semplice, bisogna rivolgersi a Feuerbach piuttosto che a Marx.

A questa domanda Marx non rispose semplicemente sì, come un qualsiasi materialista. Secondo Marx, la praxis unisce, differenzia e modifica allo stesso tempo struttura e sovrastruttura, che sono storicamente determinate e in un movimento continuo di due sfere che si compenetrano.

Alla domanda: possiamo distinguere struttura e sovrastruttura? La risposta è sì. E lo facciamo quando analizziamo la realtà. Ma nella vita reale, in cui interveniamo, non esistono separatamente. Possiamo separarle nell'astrazione dell'analisi.

E non c'è un rapporto semplice di causa-effetto, di determinazione meccanica tra i due momenti. Parafrasando il Lenin dei Quaderni filosofici potremmo dire: la sovrastruttura non si limita a riflettere la struttura (socio-economica), ma la crea con la praxis che cambia la natura e la realtà storica, di cui l'uomo è parte.

Questo non significa che ci sia una relazione casuale, il caos dei postmodernisti. Ciò che le correnti postmoderniste cancellano è che le relazioni strutturali condizionano e definiscono i limiti della sovrastruttura, la cui autonomia è solo relativa. I postmodernisti cancellano la «contraddizione principale», ossia cancellano il fatto che senza lo sfruttamento del lavoro salariato non c'è capitalismo e che l'abolizione del lavoro salariato attraverso la dittatura del proletariato è una condizione necessaria per la liberazione dell'umanità da ogni oppressione. Un compito che può essere realizzato solo se la lotta delle masse è guidata dalla classe operaia unita (uomini, donne, bianchi, neri, lgbt) e organizzata dal partito d'avanguardia rivoluzionario.

- Il vero significato di «ultima istanza»

Veniamo ora alla famosa «ultima istanza» di cui parla Engels e che è spesso è invocata come ultimo rifugio dei deterministi, che hanno oscurato il senso della concezione marxiana. Questa espressione è frequentemente invocata per concludere il ragionamento con l'affermazione: «tuttavia, come diceva Engels, c'è un elemento che prevale, l'economia».

In realtà Engels utilizza una metafora tratta dal linguaggio giuridico: l'ultimo grado di una sentenza. Tuttavia, come nella giustizia borghese, prima di arrivare all'ultima istanza, già solo con le altre istanze si possono scontare anni di carcere...

Cosa intendeva allora Engels con «ultima istanza»? Che la struttura condiziona la vita sociale, ma con alcune precisazioni: 1) è un condizionamento e non una determinazione. La struttura definisce i limiti, le possibilità della sovrastruttura, in modo mediato, non immediato; 2) la struttura condiziona i grandi eventi storici nel lungo periodo, non c'è uno schema che possa essere applicato semplicemente a ogni avvenimento risparmiandosi di analizzarlo concretamente; 3) questa struttura, che per semplicità definiamo «economica», è per Marx socio-economica, è l'insieme delle relazioni che l'uomo (che non esiste fuori dalla società, a differenza di Robinson Crusoe) (6) stabilisce nella società per la produzione e la riproduzione della sua esistenza.

- Non c'è alcuna «inevitabilità del socialismo» in Marx

Marx, Engels, Lenin e Trotsky, non essendo infallibili, hanno commesso sicuramente degli errori, ma non hanno commesso l'errore che viene loro attribuito dalla maggioranza dei commentatori (compresi alcuni tra quelli, ahinoi rari, che hanno letto effettivamente i loro testi prima di commentarli): quello di essere deterministi. Chi vuole sostenere che Marx era convinto di una «inevitabilità del socialismo» (e per questo sarebbe un profeta fallito) estraggono dal contesto dei testi di Marx alcune parole o frasi, capovolgendone il significato.

Ma Engels e Marx erano convinti che il socialismo non fosse inevitabile e che, come sostengono nel Manifesto del partito comunista, se i rivoluzionari non vincono, si può arrivare alla rovina di entrambe le classi in lotta, a quella barbarie verso cui siamo al momento diretti in assenza di una rivoluzione vittoriosa.

- In che senso il marxismo è una scienza

Parallelamente all'attribuzione a Marx di una teoria dell'«inevitabilità», il revisionismo della Seconda Internazionale, lo stalinismo e una lunga lista di commentatori borghesi, hanno attribuito al marxismo la pretesa di essere una «scienza» paragonabile alla fisica newtoniana, governata da leggi fisse che definiscono il movimento della storia al di là della volontà umana. Tutto sarebbe così regolato da «leggi della storia» di fronte alle quali l'uomo può solo adeguarsi.

Ma Marx ed Engels rivendicarono il carattere «scientifico» del loro socialismo in senso opposto a questo. Polemizzando con Bakunin, ad esempio, Marx sottolineò che il termine «socialismo scientifico (...) è stato usato [da me ed Engels, ndr] solo in antitesi al socialismo utopico, che vuole dare da bere al popolo nuove fantasie invece di limitare la sua scienza alla conoscenza del movimento sociale fatta dal popolo stesso» (7).

È anche importante chiarire che quando parla di «leggi» Marx usa questo termine con due delimitazioni: si tratta di tendenze a cui si oppongono controtendenze; sono leggi storicamente determinate, relative a un dato sistema, non indicano leggi generali che valgano per tutte le formazioni sociali.

Quando parla di leggi, Marx si riferisce alle tendenze del capitalismo che vengono enunciate «in modo molto complicato e approssimativo», come, ad esempio, il «tasso generale del plusvalore [che è] una tendenza, come tutte le leggi economiche (...)» (8).

Pertanto, attribuire a Marx l'idea di leggi che si impongono in modo trascendente sulla storia, scavalcando la lotta di classe; leggi che ci permetterebbero di fare certe previsioni su un inevitabile corso della storia che porti a un altrettanto inevitabile socialismo, significa non aver compreso il significato stesso del «nuovo» materialismo di Marx.

In Marx, le leggi agiscono all'interno dello sviluppo socio-economico: per questo dipendono in ultima analisi dallo sviluppo della lotta di classe, il cui esito non è mai predeterminato. La concezione materialistica della storia è dunque un metodo di analisi critica della realtà passata e presente, per individuare le possibili tendenze del futuro, come ha scritto Michel Vadée in un eccellente libro significativamente intitolato: Marx, penseur du possible (pensatore del possibile) (9).

- La lotta di classe come forza motrice della storia

Il marxismo non è una teoria storico-filosofica generale. Questa affermazione è di Marx.

È Marx che rifiuta «una teoria storico-filosofica generale, la cui virtù suprema è quella di essere sovrastorica» (10).

Se per Marx ed Engels la storia non fa nulla; se non c'è inevitabilità del corso storico e del socialismo; se non c'è quella «astuzia della storia» che per Hegel manovra gli uomini; se non sono né Dio né lo Spirito né la Materia, né le «leggi della storia» o dell'economia a governare la storia; se non esiste una logica trascendente sovrapposta alla realtà; se per questo Marx ed Engels ironizzano contro chi vuole fare «della storia successiva lo scopo della storia precedente, assegnare alla scoperta dell'America lo scopo di favorire la rivoluzione francese» (11), qual è dunque il motore della storia?

È l'uomo sociale, partecipe della lotta di classe. Ed è appunto la lotta di classe l'unica cosa inevitabile nella società divisa in classi, ma l'esito di questa lotta non è prevedibile. Per questo la lotta di classe di per sé è insufficiente: è necessario portare in essa il programma socialista: cosa che richiede appunto un partito rivoluzionario della classe operaia.

È chiaro che l'uomo che fa la storia con la lotta di classe non la fa arbitrariamente. Le condizioni sono definite dalle circostanze, che a loro volta sono il prodotto della lotta di classe delle generazioni precedenti. Circostanze che possono essere studiate scientificamente e, in una certa misura, modificate allo stesso tempo. Questo è il significato della terza Tesi su Feuerbach, quella che tra l'altro afferma, come abbiamo visto, che «che l'educatore stesso deve essere educato», cioè che l'ambiente sociale va modificato con la praxis rivoluzionaria.

Di qui l'affermazione che campeggia nella Circolare del 1879 che Marx ed Engels inviano alla direzione del partito tedesco: «Da circa quarant'anni sottolineiamo la lotta di classe come forza motrice diretta della storia» (12).

- Due modi di falsificare il marxismo

Determinismo meccanicista e indeterminismo, tra questi due poli opposti è stata costretta la concezione marxiana della storia nei 140 anni che ci separano dalla morte di Marx. Entrambe queste teorie sono servite da abito ideologico alla pratica riformista, prima nella versione socialdemocratica e stalinista, poi nella versione neoriformista.

In particolare, se la falsificazione determinista ha dominato per i primi cento anni circa (diciamo fino alla fine degli anni Settanta del Novecento), la falsificazione indeterminista, adottata dai cosiddetti postmodernismi, ha prevalso negli ultimi cinquant'anni. In questo articolo ci siamo occupati prevalentemente della prima parte di questa storia, sulla seconda parte, cioè sulle teorie postmoderniste, ci ripromettiamo di tornare in un prossimo articolo.

In entrambi questi casi falsificare Marx è servito agli opportunisti per legittimare la collaborazione di classe con la borghesia e i suoi governi anti-operai, tradendo le lotte operaie in cambio di un qualche tornaconto burocratico.

Per questo riscoprire il Marx autentico è indispensabile per rafforzare una politica di indipendenza di classe, che lotti per il rovesciamento rivoluzionario del capitalismo, questo sistema putrido che sfrutta ed opprime miliardi di persone per il profitto di qualche centinaio di famiglie borghesi.

Note:

- K. Marx, Tesi su Feuerbach.

https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1845/3/tesi-f.htm

- K. Marx, F. Engels, L'Ideologia tedesca (1846), Bompiani, 2011.

- Vedi F. Engels, Ludwig Feuerbach e il punto d'approdo della filosofia classica tedesca (1886), La Città del Sole, 2009, p. 65.

- 1 K. Marx, Tesi. cit.

- Cfr. V.I. Lenin, Quaderni filosofici (1914-1915). Si tratta degli importanti appunti di studio in cui Lenin, rileggendo, e in parte scoprendo, testi in particolare di Hegel che non conosceva, intraprese una revisione della filosofia determinista imperante nella Seconda Internazionale, implicitamente facendo così un'autocritica anche della sua precedente elaborazione filosofica, cioè di quel Materialismo ed empiriocriticismo (1908-1909) che, su questo piano, era fermo per certi versi a un realismo ingenuo costruito attorno alla «teoria del riflesso», teoria in oggettivo contrasto con il Lenin teorico (col Che fare? del 1902) e costruttore del partito d'avanguardia. Dei Quaderni filosofici è uscita di recente una ristampa (con la vecchia traduzione del 1969 di Ignazio Ambrogio) curata da Roberto Fineschi per le edizioni PGreco, 2021.

- Il riferimento è al celebre naufrago del romanzo di Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719). Marx ironizza sulle «robinsonate» con cui l'economia borghese del XVIII secolo (in particolare Adam Smith e David Ricardo) concepiva una mitica condizione dell'uomo primitivo che produceva in forma isolata dalla società. Riferimenti di Marx al Crusoe (un romanzo che dal punto di vista letterario apprezzava) si trovano già in La miseria della filosofia (1847) e nella Introduzione del 1857 a Per la critica dell'economia politica. Il tema tornerà poi anche nel primo libro del Capitale.

- V. K. Marx, «Estratti e commenti critici a Stato e Anarchia di Bakunin» (1875), in K. Marx, F. Engels, Critica dell'anarchismo, Einaudi, 1972, p. 312.

- V. K. Marx, Il Capitale, libro terzo, cap. 9, Editori Riuniti, 1994, p. 202.

- M. Vadée, Marx, penseur du possible, l'Harmattan, 1998 (purtroppo il libro non è finora stato tradotto in italiano).

- V. K. Marx, lettera alla redazione di Otiechestviennie Zapiski (1877), in K. Marx, F. Engels, Lettere 1874-1879, edizioni Lotta Comunista, 2006, p. .233.

- V. K. Marx, F. Engels, L'Ideologia tedesca (1846), Bompiani, 2011, p. 389.

- V. K. Marx, F. Engels, lettera ad A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke e altri (1879), Lettere 1874-1879, edizioni Lotta Comunista, 2006, p. 327.